[엘리엇 김의 감성과 지성] 미육군 제7보병사단의 군가는 한국민요 ‘아리랑’(2부)

• 윤성재단 이사장 엘리엇 김

<지난 호에 이어>

할아버지와 박상호가 함께 적진을 수색하던 중이었어요. 갑자기 숨어 있던 적군이 기습 사격을 가했죠. 박상호가 적의 총구 앞에 노출된 순간이었어요. 할아버지는 망설이지 않고 박상호 앞으로 몸을 던졌습니다. 적의 탄환이 할아버지의 어깨를 관통했죠.

“제임스!” 박상호가 외쳤습니다.

할아버지는 피를 흘리면서도 박상호를 보호하려 했어요. 다행히 다른 부대원들이 와서 적을 제압했지만 할아버지는 중상을 입었습니다. 박상호는 할아버지를 부축하며 붙들고 눈물을 흘렸다고 합니다.

할아버지의 희생 때문에 그날 박상호는 살아남았습니다. 할아버지가 병원으로 후송되는 동안 박상호는 곁에서 울면서 계속 아리랑을 불러줬다고 해요. 할아버지가 의식을 잃지 않도록, 그리고 희망을 잃지 않도록 말이죠.

이 일기를 보며 저는 가슴이 뭉클해짐을 느꼈습니다. 할아버지께서 왜 그 스카프를 소중히 간직하셨는지 이제야 조금은 이해가 될 것 같았어요. 한국에서 할아버지는 단순히 전쟁만 치른 게 아니라 생명을 거는 우정을 나누셨던 것이었습니다. 그리고 그 우정의 매개체가 바로 아리랑이었던 것입니다.

할아버지는 치료 후 다시 원대 복귀하셨습니다. 어깨에 붕대를 감고 있었지만 박상호와는 헤어질 수 없다고 고집하셨다고 해요.

의무병들이 말렸지만 할아버지는 듣지 않았습니다. 박상호는 할아버지가 돌아오자 눈물을 흘리며 부둥켜안고 반겼다고 합니다. 두 사람은 서로를 끌어안았죠. 말은 통하지 않았지만 그 순간 서로의 마음은 완벽하게 통했습니다. 그날 밤 부대가 휴식을 취할 때였습니다. 박상호는 할아버지께 다가와 조심스럽게 말했습니다.

“제임스, 아리랑 가르쳐 줄게.”

박상호는 한글로 적은 아리랑 가사를 꺼냈습니다. 그리고 손짓을 섞어 가며 각 구절의 의미를 설명해 주었어요. 아리랑 고개는 사랑하는 사람과 헤어지는 슬픔의 장소이면서, 동시에 다시 만날 희망의 상징이라고 말이죠.

할아버지는 박상호의 설명을 듣고 깊이 감동했다고 일기에 적어놓았습니다.

“나도 미국 노래 가르쳐 줄게.” 할아버지는 박상호에게 ‘어메이징 그레이스’를 불러줬어요. 박상호는 신기한 듯 들었습니다. 할아버지가 영어 가사를 한국어로 설명해 주려고 노력했죠. 구원과 희망에 대한 노래라고 말이에요.

그렇게 두 사람은 밤마다 서로의 노래를 나누기 시작했습니다. 하지만 아리랑은 특별했어요.

다른 동료 병사들도 하나둘씩 모여들어 함께 듣기 시작했습니다.

처음엔 미군 병사들이 의아해했습니다. 한국 노래를 왜 부르느냐?는 시선이었죠.

하지만 아리랑의 아름다운 선율을 듣고 나면 모두 조용해졌습니다.

언어는 달라도 그 속에 담긴 감정은 모든 사람이 이해할 수 있었거든요.

“이 노래가 뭐야?” 한 병사가 물었습니다.

“아리랑이라고 해. 한국 노래야.” 할아버지가 대답했어요.

박상호는 더 많은 미군들에게 아리랑을 가르쳐 주기 시작했습니다.

발음은 서툴렀지만 병사들은 열심히 따라 불렀어요. 전쟁의 고단함과 고향에 대한 그리움을 아리랑으로 달래고 있었습니다. 어느 날 밤, 부대 전체가 아리랑을 부르는 일이 벌어졌습니다.

미군과 카투사가 함께 목소리를 맞춰 부르는 장면이었어요.

할아버지는 그 순간을 평생 잊을 수 없다고 적었습니다.

아리랑은 점차 7사단 전체로 퍼져나갔습니다.

한국군과 미군이 함께 부르는 아리랑은 전장에서 특별한 의미를 갖게 되었어요.

서로 다른 나라의 병사들을 하나로 묶어주는 노래가 된 것입니다.

언어와 문화는 달랐지만 전쟁의 고통과 평화에 대한 염원은 같았습니다.

부대 지휘관들도 이 현상을 주목하기 시작했어요.

한국 노래가 부대 분위기를 좋게 만들고 있다는 걸 알게 된 거죠.

할아버지는 일기에 이렇게 적었습니다.

“아리랑을 부를 때마다 우리는 하나가 된다. 미국 사람도 한국 사람도 없다. 오직 같은 꿈을 꾸는 사람들이 있을 뿐이다.” 박상호도 할아버지에게 말했다고 해요.

“제임스, 아리랑엔 우리의 마음이 담겨 있어. 이제 너도 한국 사람 마음을 조금은 이해하겠지?”

할아버지는 그 말에 깊이 공감했습니다.

어느 날, 부대에서 작은 음악회가 열렸습니다.

각자 자신의 나라 노래를 부르는 시간이었어요.

할아버지와 박상호는 함께 무대에 올라 아리랑을 불렀습니다.

미군과 카투사가 함께 부르는 아리랑이었죠.

그날의 아리랑은 더 이상 한국만의 노래가 아니었습니다.

7사단 모든 병사들의 노래가 되어 있었어요.

전쟁터에서 서로를 위로하고 격려하는 특별한 노래로 자리 잡았습니다.

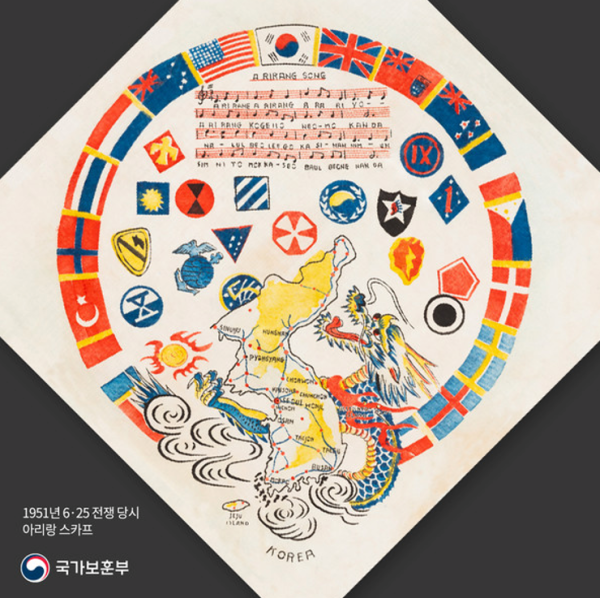

1951년부터 등장한 아리랑 악보와 가사가 포함된 스카프는 더욱 의미가 깊었어요.

아리랑은 점점 전우애와 연대의 상징으로 자리 잡아갔습니다.

아리랑이 비공식 군가의 상징이 된 거예요.

할아버지는 일기에 이렇게 적어두셨어요.

“스카프를 볼 때마다 아리랑이 떠오른다. 이제 이 노래는 우리 부대의 상징이 된 것 같다.”

아리랑과 스카프가 갖는 이런 상징성은 결국 사단 지휘부의 공식적인 관심으로 이어졌어요.

제가 발견한 그 스카프는 단순한 천 조각이 아니라 이런 깊은 역사와 의미를 담고 있었던 것이었습니다.

1956년 3월, 미 육군 7사단장 캘러웨이 장군이 경무대(지금의 청와대)를 찾아 당시의 이승만 대통령을 예방했을 때의 이야기가 할아버지의 일기장에 남아 있었어요.

이때 대통령 영부인 프란체스카 여사는 아리랑 악보와 가사를 수놓은 깃발을 정성스럽게 준비해 선물했다고 합니다. 한반도 지도와 유엔 참전국들의 국기도 함께 수놓여 있었고요.

깃발을 받은 캘러웨이 장군은 깊은 감동을 받았고, 아리랑이 7사단에서 어떤 의미로 불리고 있는지를 한국 정부가 알고 있다는 사실에 깊은 인상을 받았다고 해요.

그리고 두 달 뒤인 1956년 5월 26일, 미 육군 제7보병사단은 장군 명령 63호(General Order No.63)를 통해 아리랑을 공식 사단 군가로 지정하였습니다.

일부 병사들은 놀라워했고 어떤 이들은 고개를 끄덕이며 박수를 보냈다고 해요.

그들에게 아리랑은 이미 전장에서 함께한 기억이 담긴 노래였으니까요.

할아버지는 일기에 이렇게 적으셨어요.

“믿기 힘든 일이 벌어졌다. 우리가 전장에서 불렀던 그 노래가 미군의 군가가 되다니! 박상호와 내가, 그리고 우리가 함께 부르기 시작한, 바로 그 아리랑이 말이다.”

결국 아리랑은 모두의 노래가 되었습니다.

전쟁터에서 돌아온 병사들은 아이들에게 아리랑을 들려주었다고 해요.

“이 노래는 전장에서 우리를 살게 한 곡이었다”고 회상하면서,

어떤 이는 전역식에서, 어떤 이는 자기의 마지막 장례식에서 아리랑을 틀어 달라고 부탁했다고 합니다.

그들에게 아리랑은 더 이상 한국의 노래만이 아니었습니다.

그것은 전쟁의 한복판에서 살아남은 자들의 이야기였고 그들의 역사가 된 것입니다.

그리고 1975년, 미군 군악대 창설 200주년을 기념하며 발간한 공식 군가집에 아리랑이 수록되었습니다.

이 군가집에는 미군을 대표하는 12곡의 군가들이 실렸는데 그중 유일한 외국곡이 바로 한국의 “아리랑”이었습니다. 전역을 앞둔 1957년, 캘러웨이 장군은 할아버지에게 이 스카프를 선물했다고 해요.

사단 엠블럼 옆 끝자락엔 이런 문장이 적혀 있었습니다.

“전장을 떠나도 마음에 남은 한국의 멜로디를 위해”

“For the melody that never left Korea,” -From Calloway-

할아버지는 그 선물을 오랫동안 간직하며 이렇게 일기에 적으셨어요.

“시간은 흘러도 그 멜로디는 내 마음속에서 여전히 울리고 있다.”

이것이 바로 아리랑이 미 육군 제7보병사단의 군가가 된 역사입니다.